A casa derruída

Não resistiu às chuvas do último inverno. Numa madrugada de aguaceiro, com raios e trovoadas, desabou, resignada, sobre si mesma. Primeiro, o telhado, com seus caibros e ripas desgastados e telhas recobertas pelo lodo do tempo. Em seguida, as paredes, dissolvidas pelo dilúvio. Em poucos segundos, tudo era apenas um monte de escombros encharcados na praça da matriz.

Nada ficou em pé, resumiu, com pesar, como quem comunica a morte de um parente próximo, o dono da peixaria que frequento em Brasília. Ele é a única pessoa nesta cidade que me dá notícias de Mangabeiras, a pequena vila, hoje grande município produtor de soja, onde nasci numa manhã chuvosa de dezembro.

A casa derruída de que me fala o peixeiro conterrâneo é a casa da minha primeira infância, o lar onde vivi até os 6 anos de idade. Enquanto ouço, mudo e paralisado, a notícia, ela, a casa, ressurge nítida na minha memória.

Ficava na praça principal, em frente à igreja. Foi mandada construir por meu pai, logo que se casou com minha mãe. Ele dizia com orgulho ter sido aquela a primeira morada de alvenaria e madeira nobre no lugar; as outras eram de adobe, mesmo as que exibiam fachadas pintadas em cores quentes e com vistosas platibandas.

Como a maioria das casas vizinhas, tinha telhado em duas águas com pátio

interno e quintal. O piso, de ladrilhos cozidos, as paredes internas pintadas de branco, com barra larga e alta. Na frente ficava a loja de tecidos de meu pai, com duas portas franqueadas à freguesia. A terceira porta dava para o corredor que levava a uma pequena copa, aos três quartos, à cozinha e ao quintal. O quarto da frente, que servia de sala, tinha janela para a rua, na verdade, para todo o largo da matriz.

Desde que a deixei, faz tanto tempo, só a visitei uma vez, uns 15 anos atrás. Fui em companhia de minha mãe, como Proust, em busca daquele tempo perdido.

Lembro que, ao entrar na casa, mamãe mais uma vez contou-me, sem nostalgia, o dia em que conhecera meu pai. Ela vinha de Curador (hoje município de Presidente Dutra), nos confins da Mata do Japão. Num ano distante, tinha saído de férias do Educandário São Francisco de Assis, das Irmãs Franciscanas, onde se diplomara em Humanidades e fora prendada pelas freiras em canto, corte e costura e boas maneiras.

Saíra de férias sem saber que jamais voltaria ao colégio. Acompanharia os 18 irmãos e irmãs na excursão a cavalo que todos os anos meu avô, o coronel João Paulo da Silva, promovia rumo a suas fazendas nas ribeiras do Alpercatas, do Mearim e do Grajáu, no Alto Sertão: Curral de Pedra, Retiro, Flor do Tempo... Era um imenso comboio de cavalos e burros, com cargas e gentes, que atravessava aqueles sertões quase despovoados.

Na passagem por Mangabeiras, meu pai, jovem comerciante, vereador à Câmara municipal,viu minha mãe durante recepção oferecida aos visitantes pelo coronel Luís Martins e sua esposa Lizete, que seriam meus padrinhos de batismo, e por ela se apaixonou. Mas só obteria a aprovação de meu avô ao pedido de casamento à filha após o aval de meus futuros padrinhos.

Três meses depois, no retorno da excursão, celebrou-se o casamento. Meu avô e sua comitiva fizeram o caminho de volta ao Curador, mais de 70 léguas além, e minha mãe, uma menina de 18 anos, ficou naquele lugarejo remoto para cumprir o seu destino de esposa.

Anos depois, quando decidiu mudar-se de Mangabeiras, meu pai vendeu a casa.

Naquela visita de 15 anos atrás, minha mãe pareceu emocionada, mas quem emocionou-se mesmo fui eu. A casa era exatamente aquela que minha memória retivera por tanto tempo. Nada havia mudado em 40 anos. Percorri todos os cômodos e o quintal com lágrimas nos olhos. Os verdes anos de minha infância estavam intactos entre aquelas paredes.

Quando me contou sobre o desmoronamento da casa, o conterrâneo da peixaria em Brasília disse-me que a viúva que a comprara de meus pais morrera havia alguns anos. Os herdeiros permaneceram nela por um tempo, tentaram vendê-la, mas acabaram deixando-a. A casa ficou fechada desde então.

Que ela caísse, era natural. As casas, como as pessoas, não resistem à solidão e ao abandono. E, por isso, morrem.

A casa da minha infância, que sempre carreguei comigo, desapareceu justamente quando, já antevendo a velhice, tento, como o personagem de Machado de Assis, unir as duas pontas da vida.

No íntimo, sei que aquela casa, que habitei pelos seis anos mais felizes da minha vida, não morreu, pois ela me habita e comigo viverá eternamente.

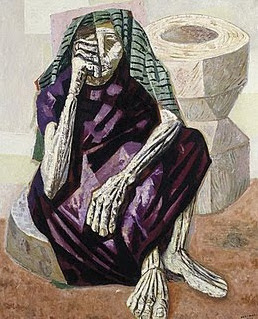

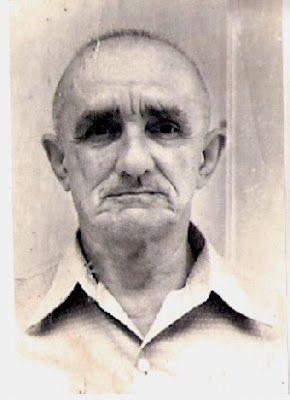

Eu, aos 2 anos, com duas de minhas irmãs e meus pais em frente à casa, Na outra foto, a praça da matriz. Um dos telhados da parte inferior da foto é o da casa derruída

Crônica com ares de romance. Rica em detalhes, com o poder de síntese característico do autor, e repleta de emoção! Parabéns!

ResponderExcluirObrigado, Jorge. Vejo que, com as mudanças, o blog passou a identificar o autor do comentário. Foi natural? Abraço

ResponderExcluirMuito boa crônica, durante a leitura caminhei pela casa contigo.

ResponderExcluirE repetindo Jorge Abreu “...repleta de emoção! “